根据国家统计局数据显示,截至2024年,我国灵活就业人员已超过2.4亿人,人员规模呈现出高速扩张的趋势。为保障灵活就业人员的权益,亟需进一步完善其社会保险制度。本次专题将从灵活就业人员的演变、社保体系的发展路径、各省市现行灵活就业人员社保制度、现存挑战及改革方向、影响及建议五个方面,系统梳理灵活就业人员社会保险体系建设的发展历程。

本次专题共分为四篇,第一篇将重点聚焦灵活就业人员的定义与发展演变,深入分析当前灵活就业人员的含义、范围及演变路程。

灵活就业人员是指在国家法律框架下,以非标准劳动关系为基础,通过个体经营、平台接单、弹性用工等方式参与社会经济活动,具有工作自主性、收入波动性、参保自愿性特征的就业群体。

具体包括无雇工个体工商户、新业态平台从业者、自由职业者等法定类型,其身份认定需同时满足劳动关系非标准化、工作时间弹性化、收入来源多元化三项核心要件。

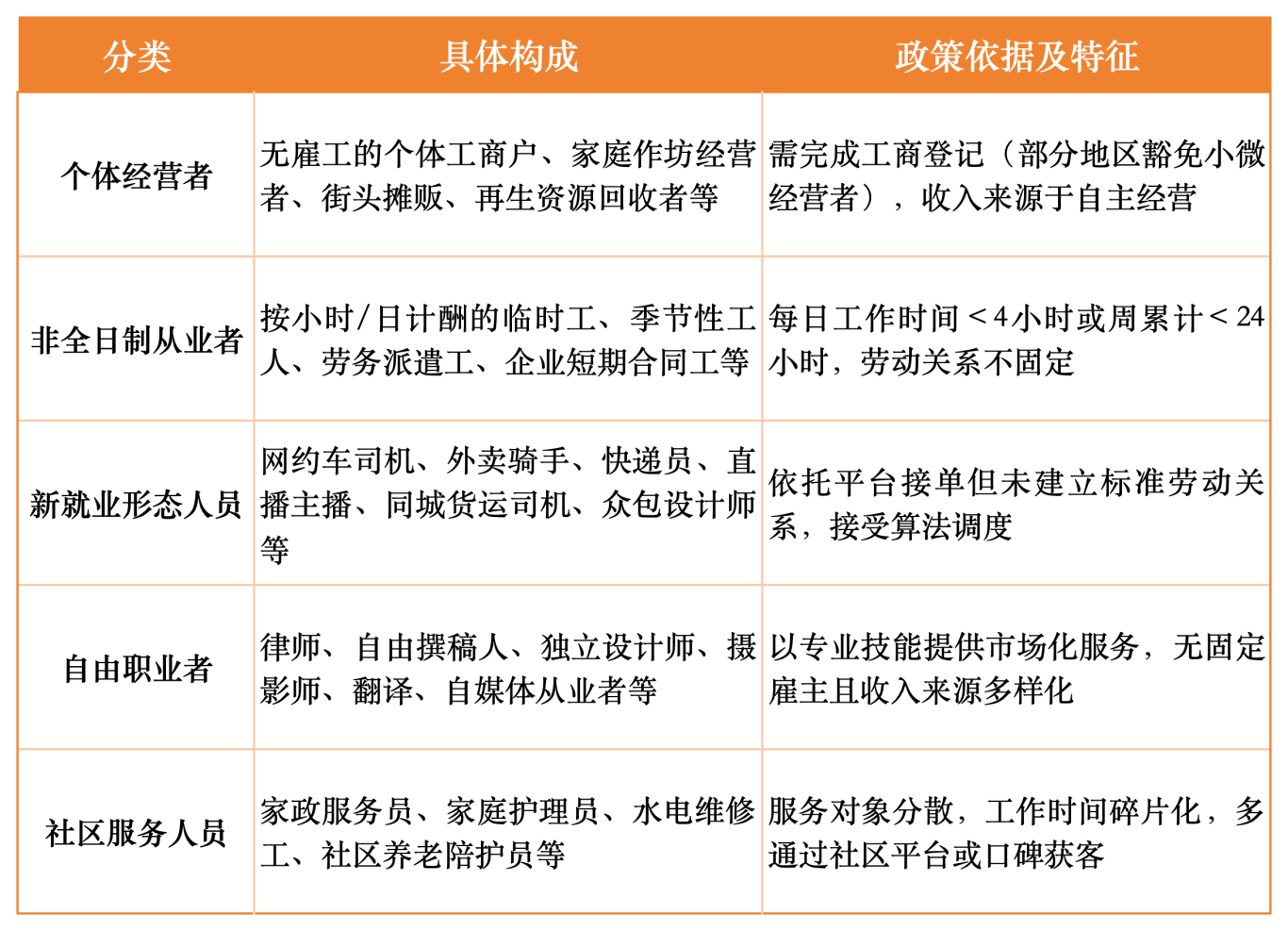

根据劳动关系属性、就业形式特征、行业场景适配性及政策管理需求四大维度将灵活就业人员划分为五类人群

基于政策定位的演进、劳动关系调整的深化、法律保障层级升级的标准,划分为生存型灵活就业、标准化分类与劳动关系突破、新就业形态法定化三大阶段。

划分标准:以灵活就业的"过渡性"和"兼容性"为标志,政策重心在于缓解就业压力而非系统保障。

主要事件:

2002年:原劳动保障部首次提出“灵活就业”概念,将其界定为“下岗失业人员通过非全日制、临时性、季节性、弹性工作等形式实现的就业”,以国企改制职工和低技能劳动力为主;

2005年:《国务院关于进一步加强就业再就业工作的通知》将灵活就业范围扩展至“社区服务、家政服务、手工业等非正规经济领域”,但未明确劳动关系属性。

阶段特点:

被动型就业:强调“保基本”功能,与城镇登记失业率挂钩;

户籍绑定:参保需依托本地户籍或居住证;

保障缺失:仅允许参加城乡居民养老/医疗保险,未纳入工伤保险体系。

规范界定阶段(2015-2019年):

标准化分类”与劳动关系突破

划分标准:以电子商务崛起为转折点,政策从模糊包容转向主动规范,核心是建立差异化的劳动关系认定标准。

主要事件:

2015年:《关于完善灵活就业人员社会保险制度的指导意见》首次提出“三新群体”(新业态、新职业、新商业模式从业者),涵盖网约车司机、网络主播等职业。

2018年:人社部发布《新就业形态劳动者权益保障指导意见(试行)》,引入“不完全劳动关系”概念,承认平台从业者的部分劳动者属性。

阶段特点:

分类体系:划分为“个体经营类”“平台接单类”“自由职业类”三大 类型;

技术特征:将“算法管理权”(如外卖平台派单规则)纳入劳动关系认定标准;

划分标准:疫情加速灵活就业规模化,推动政策从"权益倡导"升级为"法律赋权",核心是通过专门立法填补制度空白;

主要事件:

2020年:国务院《关于支持多渠道灵活就业的意见》(国办发〔2020〕27号)将灵活就业定义为“个体经营、非全日制、新就业形态等从业人员”,并首次承认平台经济的就业创造功能。

2022年:《新就业形态劳动者职业伤害保障试点办法》将“算法控制强度”作为劳动关系判定依据,外卖骑手等群体被纳入保障范围

阶段特点:

1、劳动关系:突破“全有或全无”模式,承认“类雇员”身份

2、收入结构:通过收入来源多样性、收入来源稳定性参数作为灵活就业认定标准

3、技术控制:平台算法调度、用户评价系统等被认定为“隐性劳动关系”证据

根据国家统计局数据,截至2024年,我国灵活就业人员已超过2.4亿人,人员规模呈高速扩张趋势。

综上所述,灵活就业作为新时代就业形态的重要组成部分,既为广大劳动者提供了更多就业机会和发展空间,也对传统社会保险体系提出了新的挑战。只有深入理解灵活就业人员的多样性和复杂性,积极推动社保制度创新与完善,才能真正实现对这一庞大群体的有效保障。

下一篇,我们将聚焦灵活就业人员社会保险体系的发展路径,深入探讨其建设发展的关键考量与实践方向。

专题作者简介

林锦旋:君润用工研究院执行院长

陈国鹏:君润用工研究院政策专员